Il en va de même, en réalité, pour la plupart des activités scientifiques, même si le domaine de la carte est celui dans lequel la part du sensible est le plus aisément perçue.

Mais ce point essentiel, la part du message sensible dans la transmission de la pensée scientifique, au-delà du message purement rationnel, bien plus, la part de la sensibilité en général, de l’intuition, dans la recherche scientifique, constitue un sujet tabou chez les scientifiques, car admettre une réflexion sur ce point est saper ce qui semble à tous être la base essentielle de la science : sa parfaite rationalité.

LA SCIENCE COMME ACTIVITÉ POÉTIQUE

La science a pour but de parvenir à une meilleure connaissance du monde qui nous entoure, et de transmettre cette connaissance à l’ensemble du corps social, pour que chacun puisse agir en sachant ce qu’il fait. Cette définition s’applique à toutes les sciences, aux mathématiques comme à l’économie, à la chimie comme au droit, à la linguistique comme à la biologie. Les deux volets du travail du scientifique sont inséparables, il y a la recherche, et il y a la transmission de la recherche.

C’est dans ces deux activités du scientifique (le chercheur comme l’enseignant) que se manifeste la dualité des modes de communication : la communication du chercheur avec l’objet de sa recherche et la communication de l’enseignant avec la société qui l’entoure sont toutes deux fondées sur l’association d’un contenu objectif (le fond) et d’un habillage sensible (la forme). Quand un scientifique se prend à réfléchir sur la façon dont s’opèrent ces deux communications, il se plaît à considérer, dans l’immense majorité des cas, que seul le fond a une réalité, et que la forme n’est qu’un mal nécessaire, qu’un moyen technique de se faire comprendre.

Or, aussi bien la perception que le chercheur a du monde que celle que l’enseignant donne au monde sont transformées par la forme, parce que celle-ci a un contenu sensible qui modifie la perception du fond. Il y a donc, pour le chercheur qui regarde le monde, comme pour le monde qui écoute l’enseignant, deux lectures : celle de la prose, et celle de la musique.

La prose scientifique est supposée n’avoir qu’une lecture, celle de la raison. La musique est considérée comme n’ayant qu’une lecture, celle de la sensibilité. La poésie, elle, doit être lue des deux façons, par la raison et par les sens. C’est même là ce qui la distingue le plus clairement de la prose, puisque la musique des mots participe à l’appréhension du sens, et que c’est consciemment que le poète renforce ou affine le sens objectif en l’habillant d’une musique des mots.

Or, la lecture des publications scientifiques fait apparaître qu’involontairement leurs auteurs modifient la façon dont leur message est perçu en adoptant un habillage, un mode d’expression, qui sera plus ou moins efficace dans la transmission du raisonnement à la sensibilité des lecteurs, autant qu’à leur raison.

Pourtant, à entendre les chercheurs, la recherche scientifique serait affaire de pure rationalité : à partir de prémisses solidement assurées, un strict raisonnement, sans faille, conduirait à la découverte. C’est un tel discours qui explique que beaucoup de gens, en l’entendant, imaginent que la recherche scientifique pourrait être conduite par des ordinateurs, programmés pour appliquer la stricte rationalité à des données qu’on leur fournirait : le chercheur ne serait plus qu’un collecteur de données, et l’ordinateur appliquerait le raisonnement et fournirait les réponses.

Cependant, les trois quarts au moins, et sans doute les neuf dixièmes, des chercheurs sont incapables de démonter avec précision les mécanismes de leurs raisonnements, même pour des tâches simples qu’en effet un ordinateur peut exécuter à leur place. Comment mieux prouver que le prétendu rôle exclusif du raisonnement objectif en matière de recherche n’est qu’un voile pudique dont on couvre, par mauvaise conscience, les itinéraires complexes, incertains, et parfois inavouables, de la recherche scientifique !

Pire encore, contre toute justice, ces chercheurs incapables de fournir un organigramme de leur mode de raisonnement ne sont pas les moins performants ! Leurs découvertes valent celles des autres, et souvent les surpassent. C’est qu’il y a un facteur, essentiel mais impossible à enseigner, l’intuition poétique, qui est à la base de toutes les découvertes. Le raisonnement ne vient que plus tard, et il s’agit alors d’un effort pour rationaliser ce qui n’a été trouvé que par des processus mystérieux, dont le chercheur lui-même n’est pas maître. On comprend pourquoi, dans presque aucune discipline, il n’y a de véritable enseignement de la recherche, j’entends par là une formation organisée, consciemment et formellement donnée aux futurs chercheurs pour leur apprendre comment on cherche, et comment on trouve : on leur enseigne, en réalité, les moyens de donner à leurs intuitions une apparence rationnelle, de formaliser leurs éclairs de génie, s’ils en ont, et, s’ils n’en ont pas, de labourer consciencieusement le champ de recherche qui est le leur, pour procurer aux aimables fumistes que sont, pour les autres, les chercheurs les plus intuitifs, le fumier de données qui leur est nécessaire.

On pourrait présenter autrement la ventilation des chercheurs en deux catégories, car les sérieux, les laborieux, les rationnels, sont gens du soir, qui n’arrivent à produire que lorsque leur raison, surentraînée par toute une journée d’activité consciente, atteint son efficacité maximale ; les intuitifs, au contraire, sont gens du petit matin, dont les idées sont venues dans la pénombre de la raison, à l’instant où l’on sort du sommeil et où l’on n’inhibe pas encore sous le pesant carcan de la raison les idées originales qui peuvent surgir quand l’inconscient et le conscient se mêlent encore.

Or, qu’est-ce que la prédominance de la sensibilité sur la raison, sinon de la poésie ? Ou, plus exactement, qu’est-ce que la poésie, sinon la prédominance de la sensibilité sur la raison ? Il y a donc, entre poésie et recherche scientifique, plus de points communs qu’on ne consent à le reconnaître, du moins si l’on entend par recherche scientifique celle qui trouve, non pas celle qui se borne à chercher.

Cette importance de la vision poétique en matière scientifique rend l’enseignement de la recherche extrêmement délicat. Les méthodes de travail de la recherche scientifique, telles qu’on peut les rationaliser quand on tente de les enseigner à des étudiants, sont d’une extrême efficacité dans les petites choses, c’est-à-dire dans la vision analytique du monde. Malheureusement, le meilleur étudiant possible, appliquant seulement ces méthodes (ou ces techniques, qui ne sont souvent que des recettes) ne parviendra à rien d’autre qu’à collecter des données, et à les pré-traiter sans qu’il en sorte jamais une idée nouvelle. Il en est exactement de même avec l’étudiant le plus appliqué, le plus docile, l’ordinateur : on peut le programmer pour employer les techniques éprouvées, et sur les petites choses il sera très efficace. Mais si d’aucuns entretiennent l’idée qu’avec des ordinateurs plus puissants l’accumulation des petites choses en quantité quasi-illimitée aboutira à une vision synthétique, ce ne peut être qu’une illusion, parce qu’il manque à l’ordinateur la capacité de tirer des données une conclusion d’ensemble.

Cette incapacité de la raison pure (car qu’est-ce qu’un ordinateur, sinon un exécutant travaillant dans la rationalité la plus pure ?) à parvenir à une vision synthétique est le mystère le plus poignant de la recherche scientifique : nous aimerions tant être rationnels ! Or, seuls parviennent à des résultats nouveaux ceux qui ajoutent à une certaine rationalité une bonne dose d’intuition. L’ennui, avec l’intuition, c’est qu’elle ne peut pas s’enseigner, ni même se définir ; elle est incontrôlable, elle relève du domaine de l’inconscient, du sensible, du poétique.

L’un des problèmes de la recherche scientifique actuelle, c’est le refus de prendre officiellement en compte la part de l’irrationnel dans la découverte, ce qui explique par exemple qu’une grande puissance scientifique comme les États-Unis soit incapable de former des chercheurs de premier plan, ne pouvant que fabriquer les innombrables chercheurs de base qui fourniront les données et les pré-traiteront. Quand il s’agira de parvenir à une vision synthétique, à une idée nouvelle, ce sera souvent l’œuvre de chercheurs étrangers importés à grands frais, dont la formation initiale n’aura pas complètement inhibé la sensibilité.

Mais, si on ne peut pas enseigner l’intuition, on peut enseigner les moyens de la favoriser, de se préparer à l’accueillir sans réticences. Parmi ces moyens figure la présentation des données selon des formes non parfaitement rationnelles, de façon à mettre en valeur certaines continuités qui sont masquées par les présentations usuelles. L’une de ces formes, utilisable dans les sciences de la Terre, dans celles de la Vie, et dans celles de la Société, c’est-à-dire dans tous les domaines scientifiques où l’on doit mettre en rapport les faits avec les lieux où ils se produisent, c’est la carte.

CARTE, UN INSTRUMENT POÉTIQUE ?

La carte géographique devrait être, si la science géographique était purement rationnelle, une représentation objective du monde. Il n’existe malheureusement aucune possibilité de représenter objectivement le monde, non pas tant, comme on le dit trop souvent, à cause de l’impossibilité de figurer sur une surface plane (le papier de la carte) une forme quasiment sphérique (le globe terrestre), mais surtout parce qu’il n’y a de carte que par le choix que fait le cartographe, en éliminant, par l’opération que l’on appelle « généralisation », les détails inutiles. On sent bien tout ce qu’il peut y avoir d’arbitraire dans cette notion d’inutilité du détail, et à quel point la subjectivité de l’auteur de la carte transparaîtra dans son ouvrage.

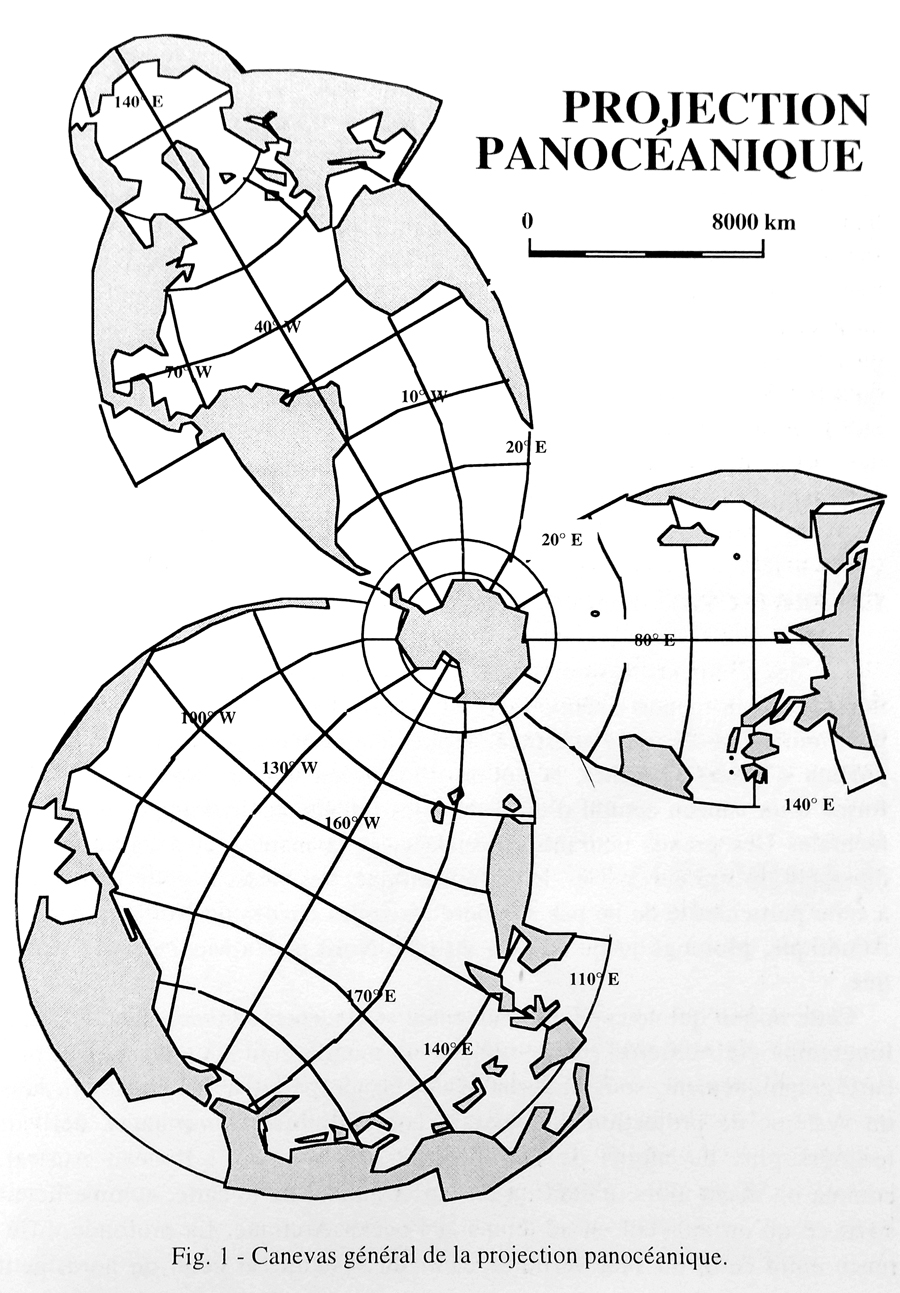

De la même manière, comme la carte n’est pas une photographie du monde (et du reste, même par la photographie, on a bien des moyens de présenter différemment la même réalité), mais une représentation, elle traduit la représentation que l’auteur de la carte a dans l’esprit, la façon dont, lui, il voit le monde, et dont il souhaite qu’à travers sa carte les autres la voient. Il se trouve que je demande chaque année à chacun de mes étudiants de deuxième année de faire une carte de l’océan mondial en projection panocéanique. Les mêmes thèmes sont donc traités, chaque année, par des étudiants différents. Passant en revue toutes ces cartes pour choisir celle qui illustrerait cet article, et examinant celle réalisée il y a quelques années par une étudiante aujourd’hui en doctorat, je n’ai pu m’empêcher de m’exclamer : « Mon Dieu, comme cette carte lui ressemble ! », et Kenneth White de me dire : « Une carte peut donc ressembler à son auteur ? »

Certes, une carte ressemble à son auteur comme un poème ou une symphonie peuvent ressembler au leur, la personnalité du cartographe y passe. Sa personnalité, donc sa sensibilité, son échelle des valeurs, tout ce qui échappe à la stricte rationalité scientifique. Chacun, de plus, va mettre en valeur, dans sa carte, ce qui lui paraît le plus important, de façon à ce que ce trait essentiel soit le premier à impressionner le « lecteur »de la carte.

Ainsi, la carte a deux lectures, la lecture analytique de la raison, et la lecture globalisante, sensible, synthétique, par laquelle on s’imprègne du contenu de la carte avant même d’en avoir regardé les détails. Et, comme dans la poésie, la structure de l’assemblage des éléments participe à la musique du message, indépendamment de la structure donnée à chaque élément.

La majeure partie des étudiants est portée vers la lecture rationnelle, analytique, de la carte : ils regardent les cartes à la loupe, en extraient des données objectives, factuelles, sûres, qui ne posent pas de problème intellectuel. Savoir s’ils recomposent une image globalisante à partir de cette collecte, c’est une autre affaire !

C’est aux enseignants de leur montrer qu’il existe une bien meilleure façon de faire, qui est de dégager d’un coup d’œil les grandes lignes des faits représentés, mais qu’on ne peut y parvenir que si la carte a été faite pour cela, par un auteur qui, lui aussi, avait pour but de faciliter cette vision synthétique. Sinon, la carte ne permet plus que la lecture rationnelle, comme la poésie didactique par exemple ne revêt que la forme de la poésie, sans être de la poésie.

Or, toute carte est poésie, si l’on entend par poésie ce qui permet d’appréhender le monde à travers une perception sensible plutôt qu’à travers un raisonnement. Dans la poésie, la forme par laquelle on s’exprime joue un rôle dans la création de l’expression, elle est perçue par le lecteur comme l’un des éléments de cet appel à la sensibilité. Et cette forme comporte deux aspects, la structure de chaque élément, la structure de l’assemblage des éléments. La forme de la carte a elle aussi deux aspects : le choix des signes, le système de projection. Par exemple, la même réalité, présentée, soit dans la projection de Mercator, qui exagère les surfaces des régions situées aux hautes latitudes, soit dans un système de projection plus respectueux des surfaces réelles (ce qu’on appelle une projection équivalente) ne pourra pas être perçue de la même façon par l’utilisateur : en système de Mercator, on ne peut pas ne pas être imprégné de l’idée que les pays tropicaux ne sont qu’une petite partie du monde, et que les pays tempérés sont appelés à le dominer. Si l’on passe dans une projection équivalente, les choses retrouvent leur juste mesure, les pays tempérés ne sont plus qu’une petite frange autour des vastes surfaces tropicales. Le système de projection, pour une carte, c’est une forme canonique, un mode d’expression reçu et strictement défini, comme en poésie peut l’être le sonnet, par exemple : on change la perception sensible du lecteur par le choix d’un système de projection, comme on change la lecture d’un poème par le choix d’une forme canonique.

L’autre biais par lequel les cartes du monde entier déforment la vision que l’on peut en avoir, et c’est bien par l’appel à la sensibilité que naît la déformation de la perception, puisque la lecture raisonnable de la carte comporte, ou devrait comporter, la correction automatique par le lecteur de cette infirmité de la carte, c’est que la carte a une limite, un bord, alors que le globe terrestre n’en a pas. Selon que l’on centre, par exemple, un planisphère sur l’océan Atlantique ou sur l’océan Pacifique, la discontinuité se place sur la ligne de changement de date, et on estompe la continuité de l’Amérique du Nord avec l’Asie orientale, ou bien elle se place sur le Moyen-Orient, et l’on masque la continuité entre l’Asie orientale et l’Asie occidentale.

Chacun, bien entendu, choisissant son système de projection, et les limites de sa carte, tente d’exprimer ce qui lui tient à cœur. C’est la raison essentielle de l’usage habituel de projections axées sur l’Équateur, parce que les pôles sont généralement une limite naturelle, un milieu répulsif, et que les échanges se font bien peu à travers ces régions vides. Mais, parmi les cartes utilisant ces projections, les géographes des divers pays placent différemment leurs limites : les Européens centrent sur l’Atlantique et coupent à travers le Pacifique, les Japonais ou les Australiens centrent sur le Pacifique et coupent à travers l’Atlantique ; on conçoit combien la pénétration inconsciente de ces découpages dans l’esprit des lecteurs des divers pays peut modifier leur vision du monde. Qui, en Europe, a, par exemple, conscience, sans se forcer à réfléchir sur ce point et à remettre en cause ses idées préconçues, que l’Alaska et la Sibérie orientale ne sont que deux parties émergées d’un même ensemble continental, récemment séparées par l’invasion par la mer d’un vallon étroit et peu profond, le détroit de Béring ? Cela n’échappe au contraire à aucun Japonais !

Si la carte est nécessairement poésie, une carte de la mer est plus poétique qu’une autre, parce que la mer est plus difficile à rationaliser que les terres émergées, plus difficile à appréhender avec la seule raison. De même, l’océanographie est obligatoirement plus poétique que la géographie des terres, parce que l’intuition est indispensable dans un domaine où l’on ne peut avoir, si l’on reste dans la stricte objectivité des choses vues et mesurées, qu’une vision émiettée et très incomplète. L’océanographe ne peut être qu’un visionnaire, qu’un imaginatif, qu’un poète, même lorsque le malheur des temps l’oblige à se déguiser en scientifique objectif, et à habiller ses intuitions du voile pudique du raisonnement.

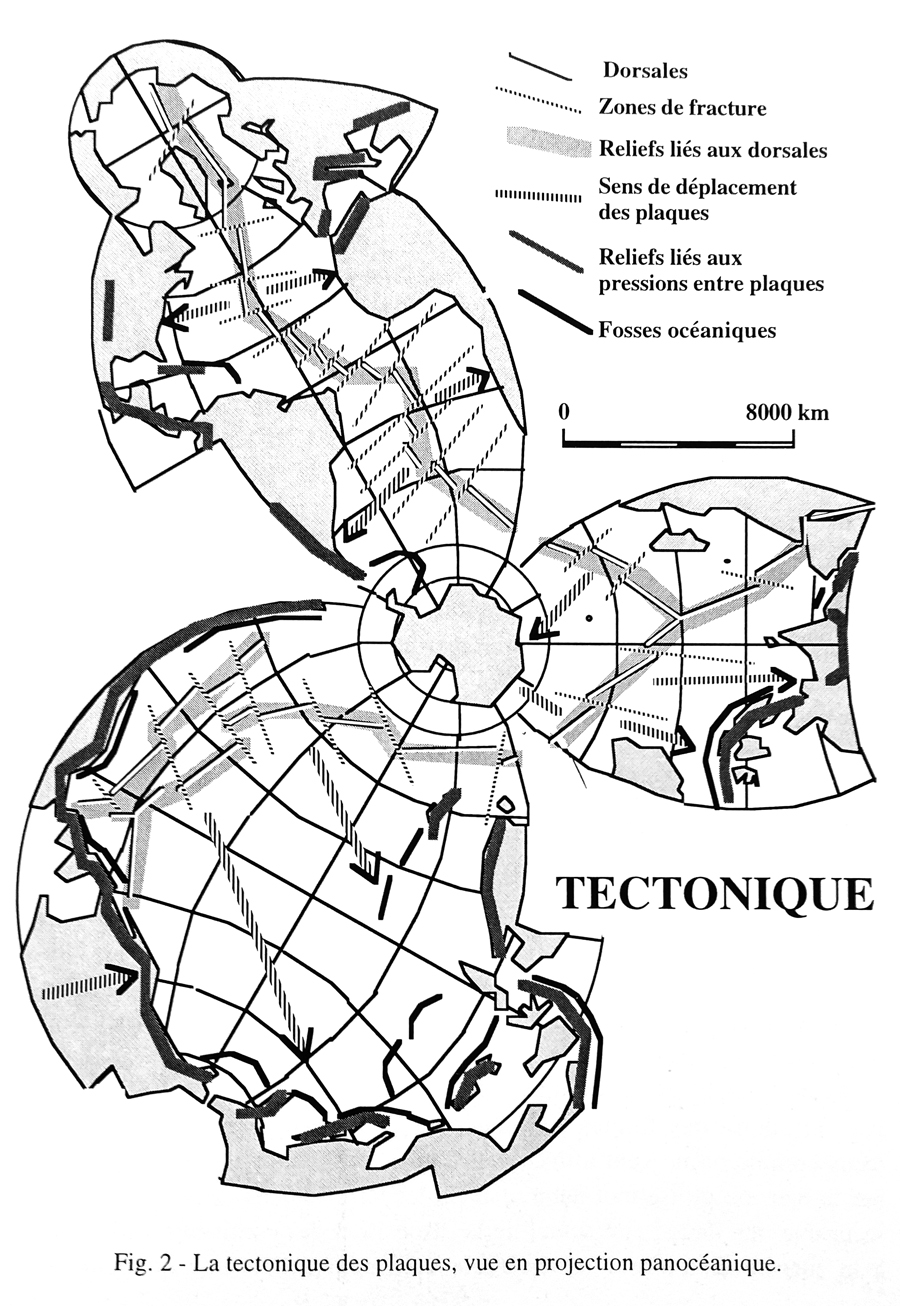

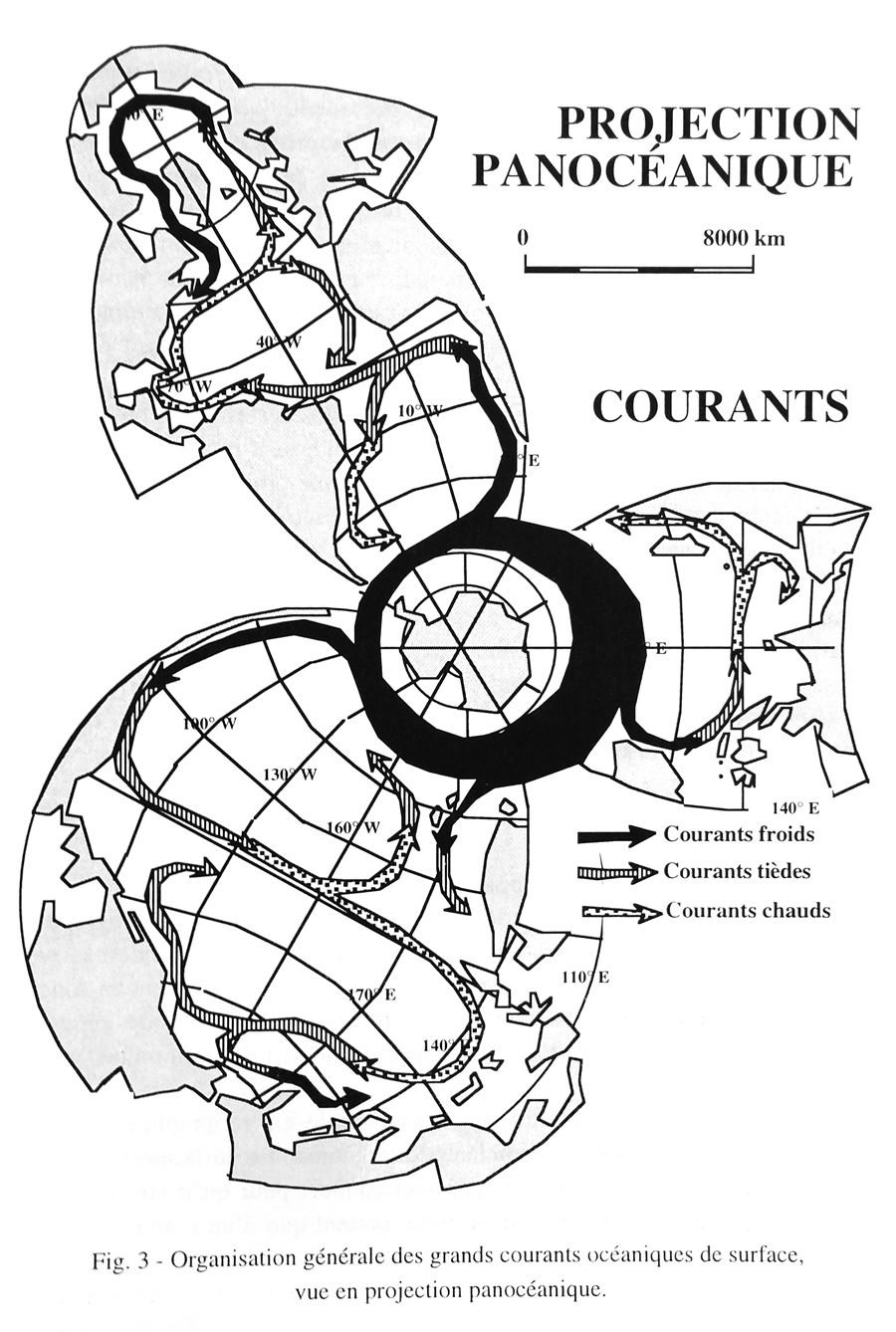

LA PROJECTION PANOCÉANIQUE, UNE POÉSIE NÉCESSAIRE

Un des éléments essentiels de la perception globale que nous avons maintenant du monde océanique, c’est qu’à la vieille notion de cinq océans bien individualisés, on a substitué, depuis une trentaine d’années, sous l’impulsion d’André Guilcher, la notion d’un océan unique, l’océan Mondial, formé d’un anneau central d’où partent les impulsions hydrologiques fondamentales (les grands courants de surface, et la marée), et à partir duquel divergent trois grands golfes, le golfe Pacifique, très vaste, le golfe Indien, qui a cette particularité de ne pas atteindre les zones froides du Nord, et le golfe Atlantique, prolongé jusqu’au-delà du pôle Nord par la Méditerranée Arctique.

Cette notion qui nous paraît maintenant si évidente, comme allant de soi, a longtemps été oblitérée par le fait que le monde était toujours représenté, cartographiquement, sous la forme d’une bande parallèle à l’équateur, dans un système de projection qui, malgré les innombrables variantes, dérivait toujours plus ou moins de la projection de Mercator : l’océan Austral, comme on disait alors, n’était qu’un ourlet au sud de la carte, comme l’était aussi ce qu’on appelait en ce temps-là l’océan Arctique. La profonde différence entre celui du sud, véritable cœur du système, et celui du nord, petit appendice étriqué en cul-de-sac, ne pouvait pas ressortir de représentations pareilles.

Nombreux ont été, depuis un demi-siècle, les océanographes qui, à des fins de recherche ou à des fins d’enseignement, ont proposé des projections susceptibles de faire ressortir l’unicité de l’océan Mondial ; mais l’élaboration d’un système de projection est normalement du ressort de mathématiciens qui tiennent encore plus à observer le principe d’unicité de la projection qu’à mettre en évidence celle de l’océan. Aussi, à travers des formules mathématiques complexes, mais s’appliquant sur la totalité de l’aire représentée, et permettant donc de respecter sur toute l’étendue de la carte, soit les distances, soit les angles, soit les surfaces, avait-on des représentations qui n’assuraient la continuité de l’océan autour de son anneau central qu’au prix de fissures importantes traversant chacun des grands golfes.

Pour garder la continuité de l’océan, il fallait donc renoncer aux grands principes de l’élaboration des systèmes de projection, et se résoudre à ne pas avoir partout la stricte proportionnalité des surfaces, ou celle des distances, ni la parfaite conservation des angles. C’est ainsi que je me suis trouvé conduit à utiliser, d’abord essentiellement à des fins pédagogiques, un mode de représentation différent, un peu composite, que j’ai appelé projection panocéanique.

La projection panocéanique est, cartographiquement parlant, une hérésie, puisqu’elle n’a pas la même rationalité sur toute sa surface : elle associe un type de projection pour les deux régions polaires, et un autre type pour les régions comprises entre les parallèles 60° N et 60° S, et si ces deux systèmes sont connus depuis longtemps, ils ne sont pas habituellement associés, car ils ne correspondent pas au même choix, à la même renonciation : alors qu’habituellement on renonce à l’exactitude des angles pour conserver celle des surfaces, ou bien à l’exactitude des surfaces pour conserver celle des angles, ici on cherche à avoir à la fois une approximation des surfaces, une approximation des angles, et une approximation des distances, en restant autant que possible dans un écart inférieur à 10 % par rapport aux valeurs vraies. Ainsi, l’analyse précise peut être entachée d’une erreur appréciable, mais la vision globale reste bonne, quel que soit le paramètre auquel on s’attache, angles, surfaces, ou distances.

Reste le problème des limites : dès lors qu’on est à plat, on ne peut pas ne pas introduire des limites artificielles à la figuration d’un espace courbe. Mais comme on ne veut utiliser cette projection que pour les aires couvertes par la mer, on utilise tout naturellement les terres émergées comme limites. Il se trouve que dans l’état actuel de la disposition des continents et des océans à la surface du globe terrestre (cela dure déjà depuis une quarantaine de millions d’années, cela durera peut-être encore autant, mais ce n’est, à tout prendre, qu’un heureux hasard), les continents séparent les océans à partir de la latitude de 45 ou 50° S, sauf autour de l’Indonésie. On peut donc utiliser les continents comme séparateurs de l’espace, dès lors que de toute façon l’océan annulaire, tout à fait au sud, est ininterrompu.

Malheureusement, le raccordement entre la projection polaire orthogonale et la projection valable de part et d’autre de l’équateur ne peut se faire commodément qu’à 60° de latitude, ou plus près des pôles : en s’approchant de l’équateur, il est de moins en moins tolérable de dessiner un parallèle sous la forme d’un cercle complet, et celui de 60° est le dernier qui puisse subir cette opération sans trop de dommages. Or, l’océan annulaire va bien plus au nord que 60° Sud, ce qui implique qu’il est sectionné en trois endroits, au sud de l’Afrique, au sud de l’Amérique, au sud de l’Australie. On se console en remarquant que les fissures sont modestes, que l’œil rétablit sans trop de mal la continuité détruite, et qu’un peu d’imagination fait le reste. Il en faut bien moins, en tout cas, qu’avec une projection de Mercator, où la continuité de l’océan Austral d’un golfe à l’autre n’est assurée que par son étirement démesuré, et où la discontinuité majeure des bords de la carte détruit toute vision globale de l’océan.

La projection panocéanique conserve donc un certain nombre de caractères irrationnels : l’association de deux systèmes géométriquement différents, le tronçonnement de l’océan Austral au droit des pointes méridionales des continents, la profonde coupure dans un ensemble continu qu’on est obligé d’introduire au niveau de l’Indonésie, et le fait que ne soit respectée aucune des trois options entre lesquelles choisissent les projections traditionnelles : ni les angles, ni les distances, ni les surfaces, ne sont parfaitement conservés.

Elle n’a donc pas de valeur pour une utilisation rigoureuse qu’on pourrait espérer en faire et qui serait décevante, y quantifier les faits géographiques, par exemple. Elle donne, par contre, une impression générale exacte, une vision globalisante, par laquelle on est introduit d’emblée dans le fonctionnement d’un système cohérent. On appréhende donc la réalité géographique par une démarche qui ne relève pas de la parfaite rationalité, mais bien plutôt de l’approche poétique.

Cette vision poétique du monde, toujours utile en géographie, devient franchement nécessaire dans le domaine de la géographie de la mer. Celle-ci est trop fluctuante, trop incertaine, trop mal connue, pour qu’il soit possible de l’étudier par la méthode classique, en ne partant que d’un corpus complet et cohérent d’observations, en ne cheminant que par un enchaînement rigoureux de démonstrations, et en espérant parvenir à une description incontestable du monde et des mécanismes qui le régissent. On ne peut que contourner l’impossibilité d’une science parfaitement objective, en ce domaine encore plus qu’ailleurs, en recourant à une approche différente, qu’il n’est pas abusif de considérer comme de la poésie.

Jean-Pierre PINOT